Chapitre 2 : la naissance du swing

Écrit par sur 9 août 2025

Le pianiste, compositeur, chef d’orchestre, auteur et pédagogue français, Laurent Cugny a fait paraître ce printemps chez Frémeaux & Associés un ouvrage didactique très accessible sobrement intitulé « Une histoire du jazz ». Des balbutiements swing à la fin du XIXè siècle aux mutations stylistiques des années 1990, c’est une épopée musicale et sociale unique qui a rythmé et narré le quotidien des afro-américains au fil des décennies.

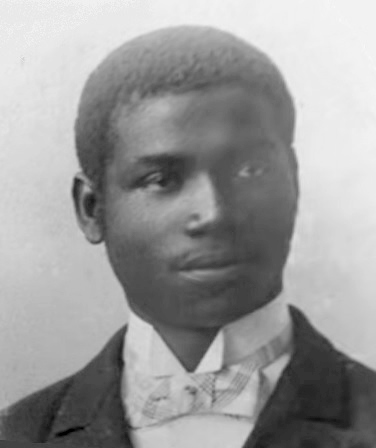

Qui fut le premier jazzman ? Cette question taraude l’esprit de nombreux musicologues et historiens depuis des décennies. Le pianiste et chanteur néo-orléanais, Jelly Roll Morton, s’était autoproclamé « inventeur du jazz » dès les années 1900. Cette affirmation audacieuse traduit toutefois une réalité incontestable : la genèse de cette forme d’expression a bien eu lieu au tournant du XXè siècle. De cette première étape fondatrice, localisée principalement à La Nouvelle-Orléans, germa une foultitude d’acrobaties rythmiques et harmoniques dont les échos continuent de nourrir « L’épopée des Musiques Noires ».

Si l’on considère communément que « l’Original Dixieland Jazz Band », emmené par cornettiste Nick La Rocca, fut l’ébauche initiale du swing, documentée en 1917 par un enregistrement historique, il convient de souligner l’apport des pionniers que furent King Olivier, Louis Armstrong ou Sidney Bechet, dont la science de l’écriture et le sens de l’improvisation hissèrent la virtuosité en art majeur. Ces figures tutélaires ont ouvert la voie aux grandes formations rutilantes des années 1930 et accompagné les bouleversements sociaux d’une Amérique encore très conservatrice. Est-il, pour autant, juste d’associer l’esprit frondeur de tous ces instrumentistes chevronnés aux soubresauts de la communauté noire outre-Atlantique ? Les révolutions stylistiques marquent-elles les fractures du temps ? Laurent Cugny s’autorise un bémol dans cette lecture un peu trop simpliste et réductrice de la lente progression du vocabulaire jazz.

Le be-bop des années 1940 doit-il être présenté comme une poussée d’urticaire d’une génération contestataire ? Il est évident que les Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, ont bousculé l’écoute et l’interprétation du jazz mais cette audace était-elle subite ? Ne doit-on pas percevoir l’inventivité des créateurs comme l’évolution fructueuse d’un idiome en constant renouvellement. Cette interrogation légitime se pose chaque fois qu’un artiste ose triturer un héritage qu’il se plaît à malmener ou magnifier. En tout état de cause, ses œuvres ne peuvent que répondre à un passé assumé et compris. Lorsque le free jazz vint perturber, dans les années 60, la sérénité des amateurs de swing soyeux, ne trouvait-il pas sa source dans une maîtrise de la composition léguée par les aînés ? Quoi qu’en disent les éternels ronchons toujours prompts à redessiner les contours de l’histoire, les secousses musicales les plus radicales entrent toujours dans une linéarité qui épouse l’air du temps… au moins jusqu’aux années 70 !

⇒ Une histoire du jazz, de Laurent Cugny, chez Frémeaux & Associés.

Titres diffusés cette semaine :

– « Black Bottom Stomp » par Jelly Roll Morton (Frémeaux & Associés)

– « Hotter Than That » par Louis Armstrong (Frémeaux & Associés)

– « Jumpin’ at the woodside » par Count Basie (Frémeaux & Associés)

– « Blue in Green » par Miles Davis (Columbia Records)

– « Donna Lee » par Jaco Pastorius (Epic Records).